・車体

基本的なデザインは千代田線の6000系をベースとしながら、斬新さとスマートさを強調するため、前頭形状は額縁スタイルとしている。当初は前面窓を平面とする予定であったが、設計段階で中へこみ感を無くすためにR10000程度の曲面が持たせられた。

側面は流動感あるデザインとして裾部を絞り込んだ形状となり、東急線内の限界寸法内に収められている。また、側窓は技術的に天地方向への寸法拡大が可能となり、営団で初めて一段下降窓が採用された。

|

・次車による差異 |

| 【1次車】 |

|

昭和56年に投入した8000系の初期グループ。

当初より冷房準備車として登場した。

客用側引戸の窓がすべての次車の中で最も小さいサイズになっている。

(8102−2002.11)

|

| 【2次車】 |

|

昭和57年に増備されたグループ。

1次車と比べ客用側引戸の窓が拡大されているのが目立つ変更点となっている。

(8107−2002.11)

|

|

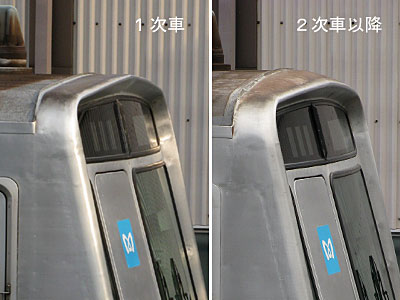

2次車では天井寸法が拡大され、屋根高さが45mm高くなっている。

これに伴い屋根のRが変更されており、正面行先表示窓上部から屋根にかけての処理に違いを見ることができる。

サイドから見ると中央部にかけてのRが異なっている。

(8006/8008−2008.10)

|

|

左側が1次車、右側が2次車以降の屋根R。

1次車の方屋根が低く冷房装置との隙間が広い。

(車号不明−2021.04)

|

| 【3次車】 |

|

昭和62年に増備された車両。

1,2次車との違いは主にドア周りにあり、差圧動作式と呼ばれる床置きであったドアエンジンが、3次車より単気筒複動式と呼ばれる鴨居設置となった。

この単筒式は0系のように一定の速度で開閉する。

(8113−2002.12)

|

|

3次車のうち第12〜14編成は、一時的に東西線で使用されることを前提にツーハンドル運転台で製造された。

05系が投入されるまでの2年程度東西線で使用され、その後ワンハンドルマスコン化改造などが行われ、正式に半蔵門線用として配属された。

冷房化は東西線在籍時に行われたが、同系列が東西線初の冷房車となった。

(第13編成−2003.02)

|

| 【4次車】 |

|

三越前延伸の平成元年に増備された。

3次車までは冷房準備車で製造されたが、4次車より新製冷房車となった。

また4次車から屋根上の換気口が省略され、屋根上がすっきりとしている。

このほか側扉のガラス支持方法が0系列の初期で使用されている金属押さえのタイプとなったほか、床敷物もフットラインの入ったものが採用されるなど、全体的に0系の思想が入っている。

(8119−2002.12)

|

|

冷房装置のみのすっきりとした屋根。

(8711−2009.02)

|

|

4次車からは3次車で見られた窓上のスポット溶接の跡がなくなっており、製造方法にも改良が加えられていることが推測される。

(左:8719:3次車 / 右:8819:4次車−2008.10)

|

|

| 【5次車】 |

|

平成2年の水天宮前延伸時に増備された車両。

全体的には4次車に準じているが、当初から車内表示器、車外スピーカ、自動放送装置を搭載しており、サービス機器においては完全に0系と同様の水準に引き上げられた。

号車表示札は従来ステッカーであったが、5次車よりプレートになっている。

また、路線識別帯が従来アルミ板を貼り付けるタイプであったが、5次車からフィルムを貼り付ける方式へ変更された。

5次車の製造は1本のみである。

(8110−2002.12)

|

|

5次車の車外スピーカは片側の窓上それぞれ2箇所に設置されている。グリル状のスリットが設けられている為、外観上の特徴としても見ることができる。

他編成と同様、B修時にクーラーキセ内に車外スピーカが組み込まれた為、以降は5次車もそちらへ機能を移した。

窓上にあったスピーカは使用されなくなったが、スリットは現在も名残として残っている。

(8110−2021.08)

|

|

車体に巻かれているパープルカラーの「路線識別帯」は当初、前面、側面共に4次車まで塗装したアルミ板を取り付けたものであった。

現在では全編成フィルム貼りに変更されており、アルミ板が残っている編成は存在しない。

また、フィルム化当初は乗務員用側開戸にアルミ板の痕跡が残っていたが、これもB修により交換されて見られなくなった。

正面部分の帯に厚みがある点がかろうじて名残りといえる。

(8115−2021.03)

|

|

新製当初から路線識別帯がフィルム貼りとなっている第10編成は、1〜4次車と比べ正面の帯部分に厚みがない。

(8110−2011.08)

|

|

正面上部から屋根にかけての造形は5次車でもわずかに異なっており、両サイドから中央にかけては1次車と2次車以降を足したようなゆるやかな曲線となっている。 |

| 【6次車】 |

|

最後まで8両編成で残っていた第01〜07編成の10両化用中間車として平成6年に製造された。

車体は押出形材の組立による0系の構体で、同じ20m車である05系をベースにしたと言われている。

行先表示はLED式、インテリアデザインは9000系に準じたものとなっており、側扉も引き込まれ防止として複層ガラスを用いた拡大窓のドアが採用されている。

(8702−2002.11)

|

|

0系鋼体をもつ6次車は特に薄い裾が目立ち、編成内に組み込まれていることが遠目でもよく判別できる。

(8002−2003.03)

|