| 3連接改造車の3100形。当初は素性が謎すぎてデータ化は諦めていましたが、前身となる2500形の資料が偶然見つかった事もあり、追加シナリオ用の車両データとして形になりました。

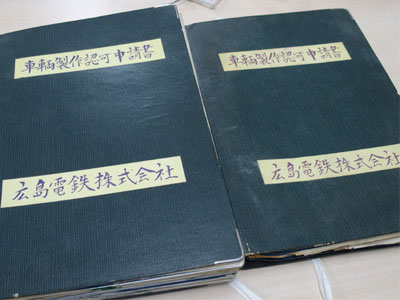

2500形車両資料(国立公文書館所蔵) 2500形車両資料(国立公文書館所蔵)

3100形といえばブレーキハンドルの操作により電制(電気ブレーキ)が作用する点が特徴でありますが、これはブレーキハンドル90度角のセルフラップ帯にある4段の接点刻みによって、段階的に電制を作用させる構造になっています。

元々は締切電磁弁による電空協調があったようですが、現在に至るどこかの段階で協調機能を無くしたものと考えており、この為制動時はハンドル角度に応じた空制に加え、刻み段数による電制が作用(ただし3,4段の電制は同一)し、強力な制動力が得られるようになっている、というのがデータ作者の見解です。

それゆえ通常は電制1,2段を使用し、電制3,4段に相当する角度付近のハンドル位置を使用する場面は珍しいシーンではないかと想像しています。実際のところの頻度は分かりません。

ブレーキ帯には4段の刻み、実際に操作時に刻みの感覚もある。 ブレーキ帯には4段の刻み、実際に操作時に刻みの感覚もある。

実車のブレーキ操作を見てみますと一般的なブレーキ操作とは少し異なり、ハンドルを左右に細かく動かしているのが特徴的です。

この広電独自ともいえる操作ですが、ハンドル段によって制御器の進段が変わる為、瞬間的に行き来させることで空制を維持しながら電制の効き度合を調整する意図の操作ではないかと考えられます。

また、同様のブレーキ機構であった2000形では一度に強いブレーキ段へ入れるとが電制が飛んだ(過電流?)という話もあったようで、そういったエピソードもまた、徐々にブレーキを強くしていくこの“じゅんぐり進段”のブレーキ操作が生まれた背景にあるのかもしれません。

「ブレーキを呼び込むんじゃぁ…」とばかりに乗務員さんごと様々なブレーキ捌きが見られるのもこの3100形の魅力と言えると思います。

2000形 2000形

これらの操作を再現するにあたり、本来であれば電制の効き具合を体感できる事が望ましいのですが、検討の末に前面窓の左わきに電流計を設置して制御器の進段状況を目視できるようにしています。

*3100形の性能・挙動・操作は実車の車両資料をもとにした、作者メンバー(早く公開したい協議会)としての見解です。

あくまで資料と現車から推測した上での再現であり、また、時期により明らかに性能が異なっていた事も確認しており、必ずしも実車の挙動と完全一致しているとは限りません。

ただし、再現には様々な角度から時間をかけて検証を行っており、2017〜2018年頃を基本とした状態で実車に近い状態を再現したと考えています。

|